艺术不仅是形式,更是理念与形态——画家董贵晗绘画作品理念下的形态谈

文/王鹏

对当今绘画艺术的评价,更多是从艺术家自我的视觉形式中的理念浸透下的形态去寻找。其实,当下理念与形态无所不需,所有形式的艺术“IP”极需个性理念的支撑,而无所不需的理念中何尝不需对艺术创作形态的挖掘,而且理念传达中的神韵和意韵不仅仅是艺术作品的形式,它更多是艺术“真像”的提纯和文化形态的透露。

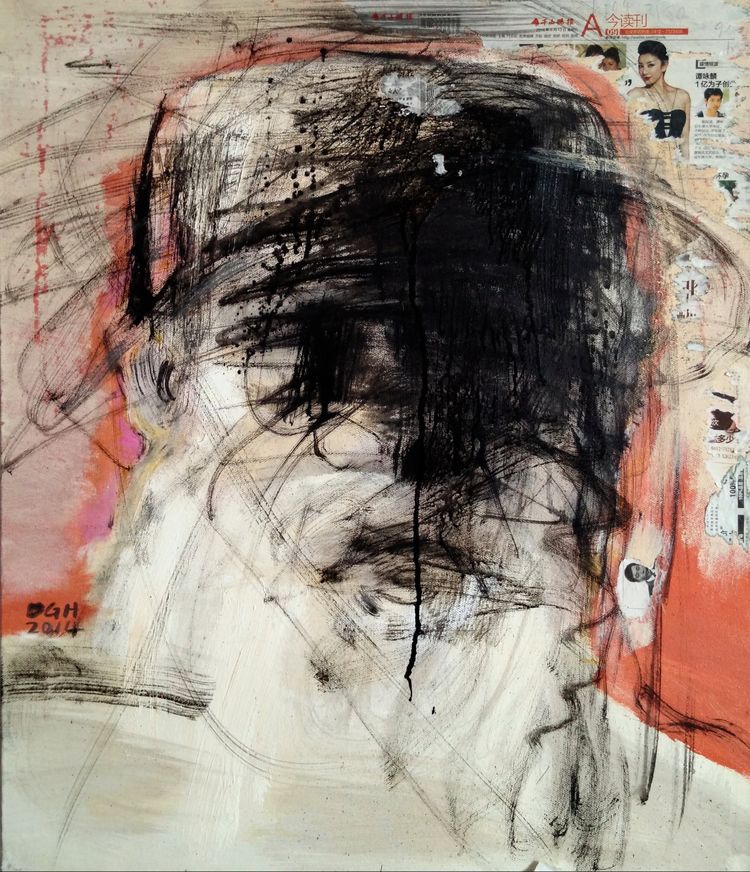

综观画家董贵晗的绘画作品,从多维视角上看,充盈着独特理念映射下的艺术表达新形态,他的绘画作品发生了语义的转换,进入到艺术性为艺术目的和意图服务的境地中,而不是传统形式的艺术性或单纯传统技法的艺术性,这通常也是今天的人们直觉判断是否具有艺术性的一个出发点。我看到,画家董贵晗对艺术性的判断,在于是否贴切地满足了艺术家自我的追求,是否融合了他作为艺术家的感知能力,是否作品传递了他的经验反应和对绘画艺术的重新理解。

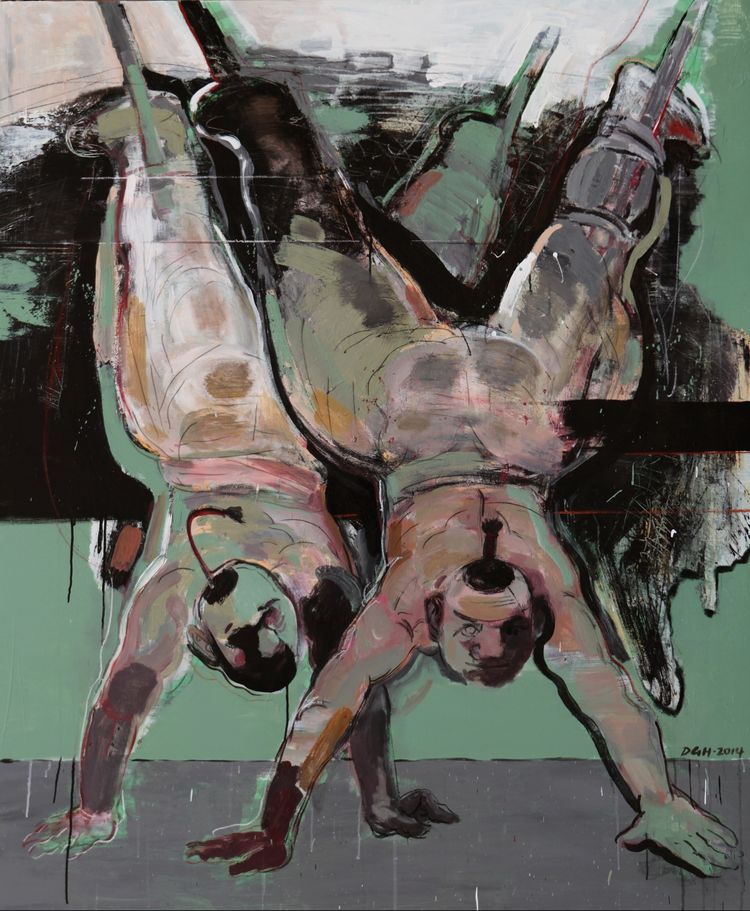

是的,当代艺术的艺术性由于其语境的特殊以及艺术家个人理念的不同,已经溶入到艺术表现的多元汇合中,我们当然无法用一种方法或形式去指涉。董贵晗的绘画作品无论从画面的气氛、构成、笔触,色彩,以及所描绘的形象则是自由发挥,体现着一种无拘无束的表现。虽然他的绘画作品没有更宏大而又主题性的内容,却是在自我理念驱动下的追求自由表现、自由联想,强调感情的率直、天真的人文形态。其具体表现在:

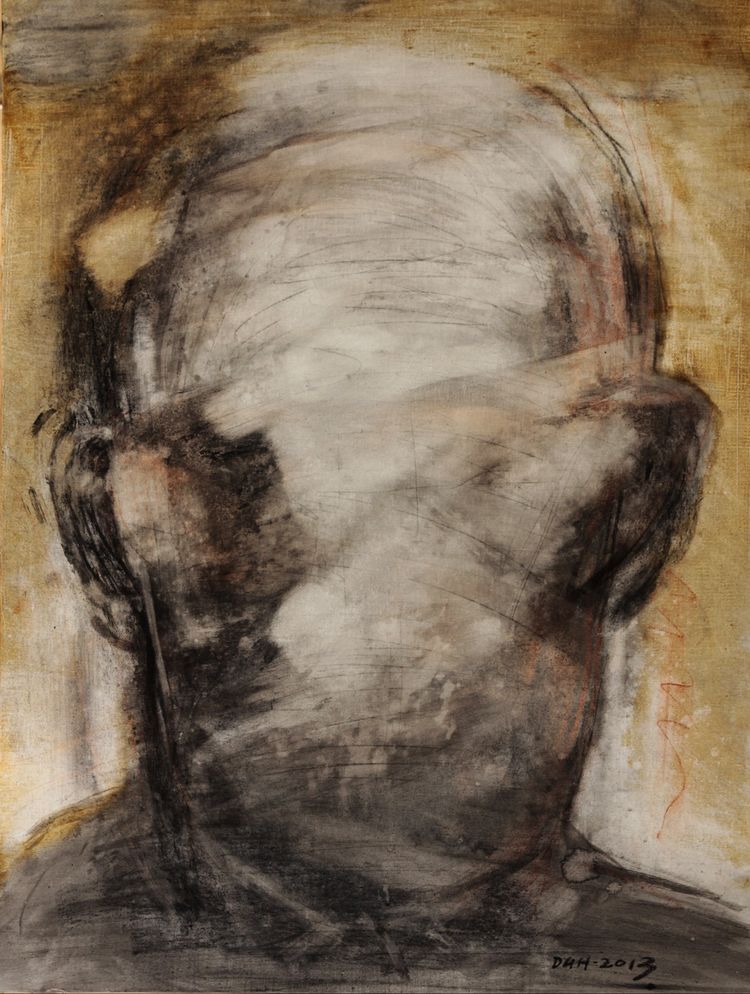

发现问题、提出问题的现实形态,这是画家董贵晗对当下人的精神、体验、感受的一种流露,是社会的变化和文化冲突等可视化的反映,并成为他共情性的艺术反馈。没错,董贵晗部分作品深度刻画了人的空虚和迷失感,并且形成了画家本人可视化的理念共识,是完全具一种心理现实并把这一社会问题呈现。在他的作品中,有的对青春精神和人文关系流露的现实问题思考,关键是他很好地表现了这种现实问题,并对当下人的心理空间和精神空间的隐讳问题,对隐讳做出共识性的阐释,这在画家董贵晗的绘画作品中涵盖较广。

无论时代如何发展,我们要不惜任何代价地回到人性与生活里来,让艺术终于适应了我们的现实性的需要。董贵晗作品普遍在画布上所重现的情节,不再是普遍动力的一个凝定下来的瞬间,它将是动式感觉自身。在笔触运动下的物象,不停地变化着人物的形,在空间里向上向下、向左向右奔驰的振动逼迫画面视觉,或在画面的空落中追求那种底层的涌动。

我发现,在董贵晗的部分绘画作品中,他对中国文化表现上的问题形态诉求。从文化传承和当代的发展问题来看,我认为他从对中国大写意元素和文化图像的采用以形成个人的符号标识,呈现对当下文化解读的当代性表达。而且他的感受图式有渊源,有传承,看他的绘画有传承到表现主义的内涵,这使他的学术链有脉可寻,另外,他更多是心智和理念上有学链体系可寻,无不受当代艺术对社会、人性和心流的追究,使他的作品烙印具有很强的时代特征和穿透力,使作品对观者的视觉和心理感更凌历,而不是简单的传统美学上的耕作。无可置疑,艺术性事实上已转换为文化性,也就是艺术性不再仅仅是单纯的形式关照。

对当下的现实以精神性和情感性的记录形态,是画家董贵晗的作品的又一大特征,把人物画的只是人一种幻影,又是虚幻的人,用虚幻的、抽象的又可触摸的人作为感受方式,来表达当下人的精神与情感问题,表达人的外部环境对人本身的压缩,乃至变形,通过外在形象的压缩扭曲变形,来表达内心的活动。切合了当今时代人们普遍的焦虑、迷茫、困惑的矛盾心理和精神诉求。

还有,在感受层面中的开拓与营造形态方面的探求上,画家董贵晗的感受形式层面也很特别。他独树一帜又很有个人的感受,并在当代艺术感受层面中的开拓与营造出新的空间形成了个人独一无二的图式符号,并且他创造的图式符号能强势地占领人们的心智。可以看到,他为了更好地表达对问题的感受,和他为了更好地进行理念表达,进行多种艺术形态下的创作,主要通过油画、丙烯、水彩等从各种不同感受和触摸中对理念的表达。作品中有的浓郁,有的淡薄的色彩和运动笔触来表达画家对外部世界的主观认识和感受,而不是对客观物象再现式的写实描绘。作品通过夸张新巧的造型,大胆而又含蓄的色彩,弥漫于画间的气息氛围,富于抒情性和装饰性的画面表现,使作品的张力大大增强,给人以强烈的视觉感染和冲击,进而牵动人们内心深处的,或激动、或兴奋、或得意、或阴郁、或烦闷、或愤懑的复杂情素,引发人们对现实、对生命的本质和人生的意义进行回味和反思。

概而论之,画家董贵晗的作品是以形态为主,又和其它形态相互介入,并且所有形态都切入人性价值,都归结为探究理念中的现实问题。他绘画作品中的理念隐喻与形态涌现,是值得我们关注和研究的。

(本文作者系: 北大青鸟文化艺术研究院院长、中国人民大学文化艺术策划研究所原副所长)

董贵晗绘画作品选: